Twitter@YaUsGfcqxuo2ffx)です

けんぼう先生

今日は中学校理科植物の光合成について学んでいくよ

未来けんぼう

太陽!!

けんぼう先生

そうだね、光合成には太陽も必要なので詳しく見ていこう

未来けんぼう

イエス!

植物と光合成の関係

前回の記事はこちら

これだけ覚えて点数アップ!中学2年理科8水中の生物と細胞テスト対策問題

植物に関する分野はテストでも必ずと言っていいほど出題されるて

必要な言葉や記号を暗記してテスト対策していこう

ここでは光合成がどのようにして行われているかを説明できるようになればOKだよ

光合成

- 光合成の特徴

→植物に光が当たって、デンプンなどの栄養分がつくられるはたらきのことだよ

ここでは光合成を行うには何が必要かを見ていくよ- 光合成に必要なもの

→光と二酸化炭素と水が必要だよ - 光合成によってできるもの

→デンプンなどの養分と酸素ができるよ - 光合成が行われる場所

→葉緑体と呼ばれる場所で行われるよ

【まとめ】

光合成を行うには水と二酸化炭素に光があることが条件で

酸素やでんぷんなどが作られるということだね

- 光合成に必要なもの

光合成の実験1

- 光合時は葉の細胞で行われているのか

→実際に実験を見ながら光合成が本当に行われているか見ていくよ- オオカナダモに日光をよく光てる。

- オオカナダモの先端近くの葉を摂取し、プレパラートをつくって頭徴境で観察する。

- 葉を熱湯に30秒ほど入れたあと、お湯で温めたエタノールに入れて脱色する。

なんで脱色するかというとヨウ素液との反応を見えやすくするためだよ

ここはテストに出やすいので覚えておこう

(ヨウ素液が青紫になる=デンプンがあるんだったね) - 葉っぱを水洗いしたあと、プレパラートをつくって頭微境で観察する。

- うすいヨウ素液を加え、他方から余分なヨウ素液をろ紙で吸い取って顕微境で観察する。

- 葉緑体が脱色されていた。

→葉が緑色に見えるのは葉緑体があるためといえるという結果がわかるよ。

つまりこれは光合成は葉緑体で行われているということなんだよ

葉っぱの緑の部分で光合成を行う=デンプンがある部分

実験は聞かれること多いので手順を覚えておこう

光合成の実験2

- 葉っぱを使った光合成の実験

→2つ目の実験も見ていこう

今回の目的は目的光合成が葉のどこで行われているか調べるためだよ。- ふ入りの葉の一部をアルミニウムはくでおおい、一晩あける。

アルミニウムはくでおおって一晩おくのは既に光合成している可能性があるので

葉に残ったデンプンを取り除くためだね - 1日後に葉を採取し、熱湯に30秒ほど入れたあと、湯で温めたエタノールに入れて

脱色する。

エタノールに入れる理由は脱色をするためだったね

エタノールは引火しやすいので絶対に直接加熱しないというのも覚えておこう - 葉を水洗いしたあと、うすいヨウ素液に浸して反応の有無を調べる。

- 太陽にあたっていた(明るい部分)はヨウ素液に反応がある

→デンプンがあることを意味しているよね

=光合成をしているということ

つまり光合成は葉の緑色の部分葉緑体で行われるということだね

調べようとすることがら以外の条件を同じにして行う実験を対照実験というので覚えておこう

今回は日光に当たっているかいないかの点だけが同じだね

- ふ入りの葉の一部をアルミニウムはくでおおい、一晩あける。

ヨウ素液の反応があるのは光にあたっている部分だね

光合成の実験3

- オオカナダモ使った光合成の実験

→3つ目の実験も見ていこう、これで最後だよ

今回の目的は光合成に二酸化炭素が使われているかどうかを調べるためだよ

試験管を3つ準備する

a-葉っぱが入った試験管

b-葉っぱが入った試験管にアルミニウムはくを巻く

c-何も入ってない試験管- 試験管のa,b、cのガラス管に息を吹き込んでゴム栓をする。

人間の呼吸の中には二酸化炭素が含まれるので二酸化炭素を試験管に入れるために行うんだよ - 両方の試験管に20~30分間日光を当てる。

光を当てた結果Cは何も入ってないので変化しないよ

bもアルミニウムはくで巻いているので変化しないよ

aだけが中身が変化して酸素になるよ

光合成をするために必要なのは光と二酸化炭素だったよね

だからアルミニウムはくで巻かれていた試験管は光がないから光合成できなかったんだね - 全ての試験等に石灰水を少入しれ、ゴム栓をしてからよく振って変化を調べる

石灰水の特徴は二酸化炭素がある場合は白くにごるよね

実験の結果はb,cが白くにごるということだね

- 試験管のa,b、cのガラス管に息を吹き込んでゴム栓をする。

- BTB溶液

同じようにBTB溶液を使った実験もあるのでBTB溶液の特徴を覚えておこう

BTB溶液は酸性の場合黄色、中性の場合緑色、アルカリ性の場合青色に変化する特性があるよ

そして二酸化炭素が増えると黄色になって

二酸化炭素が減っていくと青色になっていくという特徴があるので覚えておこう

植物の呼吸

- 植物の呼吸

- 光合成

→二酸化炭素を吸って酸素を吐き出す役割だったね - 呼吸

→酸素を吸って二酸化炭素を吐き出すよ - 植物の呼吸

植物は昼間は光合成と呼吸を行っている

夜は呼吸のみを行っている

この理由は太陽がなくなるので光合成ができなくなるからだね

ただし昼間は光合成の方をたくさん行っているよ

だから二酸化炭表を取り入れ、酸素を出しているように見えてるんだね。

- 光合成

- 植物が呼吸を行っているか調べる実験

今回の目的は植物が呼吸を行っているかを実験で見ていこう

袋を3つ準備する

a-葉っぱが入った袋を明るい場所に置く

b-葉っぱが入った袋を暗い場所に置く

c-何も入ってない袋を暗い場所に置く- ポリエチレンの袋を数時間置いておくとaは酸素が増える

何でかはもうわかるよね

明るくて光合成を行っているから二酸化炭素を吸って酸素を吐き出しているんだよ - bでは暗い場所になるので光合成ができないので呼吸をしているため二酸化炭素の量が増える

- それを調べるために石灰水を入れる

- aは変化しない bは白くにごる

白くにごる=二酸化炭素の発生が分かったね

- ポリエチレンの袋を数時間置いておくとaは酸素が増える

- まとめ

aは光合成をしたので酸素が増えた

bは呼吸をしたから二酸化炭素が増えた

石灰水=二酸化炭素だね

中学理科定期テストレベルテスト対策問題

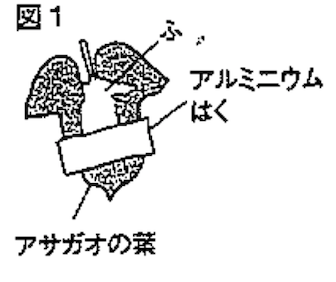

.一晩暗室置いたアサガオのふ入りの菜の一部を図1のようにアルミニウムはくでおおい,じゅうぶんに光を当てました。

葉をとり、熱湯にひたした後、あたためたエタノールにつけ、水洗いしてからヨウ素液につけました。この実験について、次の問いに答えなさい。

- 植物は光のエネルギーを利用してデンプンなどをつくります。このはたらきを何といいますか。

↓解答解説↓

答え→光合成 - この実験で、薬をあたためたエタノールに入れるのはなぜですか。

↓解答解説↓

答え→脱色するため - この実験からわかることについて、衣の文のア、イにあてはまる言葉を書きなさい。

葉の(ア)色のところで、光が(イ)ところだけにデンプンができる。

↓解答解説↓

答え→ア緑 イ当たった

中学理科定期テストレベルテスト対策問題2

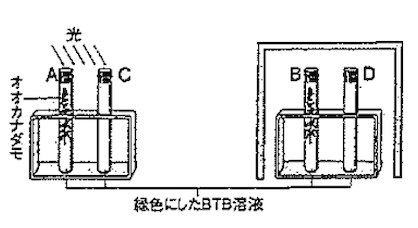

青色のBTB溶液に息をふきこんで緑色にした液を4本の試験管A~Dに入れ、A、Bにだけオオカナダモを加えてからゴムをしました。試験管A、Cを日当たりがよい場所、試験管B、Dは暗い場所にきました。しばらくしてみると、A、Bの試験の液の色が変化していました。この実験について、次の問いに答えなさい。

- 試験管A、Bの液のはそれぞれ何色になっていたと考えられますか。それぞれ答えなさい

↓解答解説↓

答え→A青色 B黄色 - 試験管A、Bの液の色の変化は何という気体が増減したために起こりましたか。名称を答えなさい。

↓解答解説↓

答え→二酸化炭素 - 実験中に試験管Aのオオカナダモからは気泡が多く出ていました。次の①・②の問いに答えなさい。

1この気体を築めて火のついた線容を入れると、線香はどうなりますか。

2この気体は何か答えなさい

↓解答解説↓

答え→1炎をあげて激しく燃える 2酸素 - 試験管Aの液の色がBの液の曲とちがうのはなぜですか。「呼吸」「光合成」という語句を使って説明しなさい

↓解答解説↓

答え→試験管Aでは呼吸で発生する二酸化炭素より光合成で使われる二酸化炭素の方が多かったから - 試験管C、Dを用意して行う験を何といいますか。漢字でかきなさい

↓解答解説↓

答え→対照実験

光合成と植物の呼吸まとめ

記事のまとめ

- 光合成が起きる条件をおさえよう

- 石灰水がにごったら何が発生しているかおさえよう

- 植物は昼と夜で役割が変わるのをおさえよう

- 覚えることで点数につがる分野なので頑張ろう

- テストでよく出る範囲なのでおぼえておこう

次は植物のつくりとはたらきについて見ていこう

これだけ覚えて点数アップ!中学2年理科10植物の葉のつくりとはたらきテスト対策問題

リンク